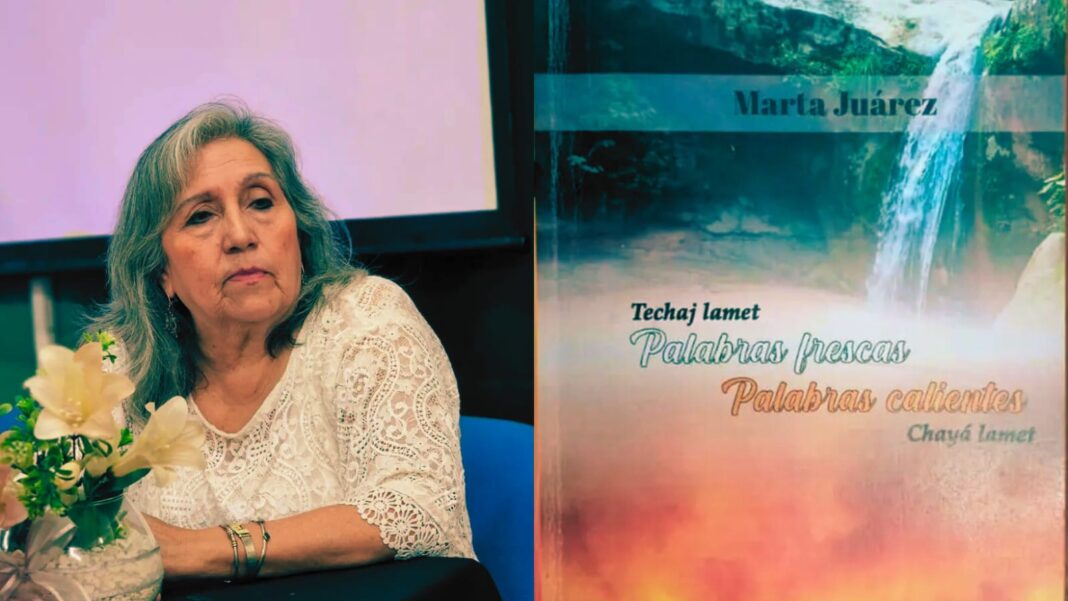

Reseña de “Palabras frescas, palabras calientes: Techaj lamet, Chayá lamet”, poemario de Marta Juárez, antropóloga, escritora e historiadora radicada en Tartagal (Salta), y publicado por Imprenta y Editorial Juana Manuela, en julio de 2023.

*Por Mario Flores

En una era en que la crítica (y ni hablar de la autocrítica, prácticamente inexistente) se entiende como agresión o como señalamiento malicioso (entender la reseña literaria como el atrevimiento agresivo por parte de alguien que no se reduce a aplaudir ciegamente sino que se toma el tiempo de leer con perspectiva crítica y la atención debida a las producciones bibliográficas), instalar la necesaria discusión sobre cómo se escribe y se publica en las comarcas asoleadas del noroeste argentino, es sumamente importante y urgente para reflexionar sobre las condiciones en que esos textos salen a la luz, el rol de los autores en su comunidad, y cuáles son las posibilidades de lectura y reflexión que operan en esa comunidad. Sin embargo, parece que todo lector (incluso aquellos que trabajan en las distintas áreas del periodismo y, oh casualidad, las instituciones educativas dedicadas a las letras) se limita a redactar partes de prensa en la que revelan leer menos que las solapas: figura más el elogio generalizado y el aplauso transigente de conveniencia que el verdadero análisis. Además, es común que las notas críticas y reseñas de libros circulen menos: por temor a «quedar mal» o por una deformación profesional típico de lo pueblerino, ni siquiera se comparte con tal de continuar reproduciendo las condiciones de ignominia y mediocridad. Y llegado este punto, sería canallesco obviar, por un motivo u otro, aquellas características deficientes en un producto que se presenta como representativo o ejemplar.

El poemario “Palabras frescas, palabras calientes: Techaj lamet, Chayá lamet”, de Marta Juárez (publicado por la IMPRENTA y “editorial” Juana Manuela de la Ciudad de Salta) tiene un total de 487 errores en 110 páginas, incluyendo el texto de contratapa (que es la biografía mal redactada de su autora) y el índice. Lo que sucedía con los equívocos y variadas inoperancias de “Tartagal Ñaupa” (con un total de 717 errores y faltas de ortografía, pero en prosa histórica), acá se multiplica con los errores de diseño y maquetación del libro. Un conjunto de 63 poemas en verso, más un texto a modo de introducción y un texto en prosa titulado “Mi testamento”, cuentan con errores de puntuación, dobles espacios, profesía (con s en lugar de c), Yacui (con i en lugar de y), falta de tildes y comillas que abren pero nunca cierran, al igual que los signos de admiración, que no escasean. Para peor, Marta Juárez no se decide si pim pim es con m o n, y esta inconstancia se reitera a lo largo de los poemas (la palabra “sempiterno” aparece siete veces, y al igual que otros vocablos propios del ornamentalismo, se repiten en versos que -al estar diagramados en el centro de la página, un grave error de diseño- no permite leer la verdadera estructura y montaje lírico de los versos). La autora se olvida de las tildes hasta en los nombres de sus nietos, a quienes les dedica varios poemas: lo endogámico y lo filial como pretensión de lo legítimo, acaso como presunción de lo incuestionable, revela una especie de cualquierización a la hora de establecer un sujeto lírico que se confunde con la persona: no hay obra sino discurso, no hay idea estética sino opinión personal, no hay construcción del espacio ni la voz sino autorreferencialidad constante.

Hay dos poemas que sí valen la pena de todo este conjunto: “Muertos del Cementerio La Loma” y “Elegía a la planta de Chaguar” (todas las mayúsculas aparecen en títulos y cuerpo del texto indiscriminadamente, como aquellas personas que utilizan puntos suspensivos solamente porque les gusta cómo se ve, desconociendo su correcto uso; los días de la semana y los meses, que siempre van en minúscula, acá aparecen en letras gigantes como si la autora hubiera necesitado reafirmar el significado de los vocablos elegidos, tal vez en un afán por acentuar el tono de la palabra: Sombra, Nombre, Sueño, Luna, Maíz, Vida, Sol, Muro, Soledad). En el primero, en la página 65, dice al final: “El viento con su lengua de arena / les lame las tumbas, les borra el nombre / en las cruces podridas de silencio y olvido”. Se trata de una atmósfera irregularmente seria y oscura del realismo sucio que no es habitual leer en textos de esta autora, que dedica las primeras páginas del libro a los cantos institucionales e himnos amateurs (a Tartagal, al Departamento San Martín, al algarrobo) que imitan la solemnidad (y el aburrimiento) de los actos escolares. El otro poema, retoma la voz para visibilizar la denuncia y el tono de alarma contra la deforestación y la tala indiscriminada. En la poética de la licenciada en antropología, el contexto montaraz es imprescindible, como también lo es el señalamiento de su acabose, el lamento por la madre tierra y el respeto poético por sus hijos. “Elegía a la planta de Chaguar”, dice: “Me enamora Chaguar [ahí falta una coma] tu misterio de hembra vegetal, / tu origen mitológico, mensajera telúrica de los Dioses”. Y es acá donde aparece otra palabra clave en este libro: lo telúrico, el nexo con lo ancestral se une al folklore tradicional, y a veces Marta Juárez sacrifica los vocablos conjugados para dejarlos en infinitivo con tal de que no le rompa las rimas asonantes. Otro error, esta vez con el objetivo de que “suene” según la rima más básica de los cuartetos, ABAB CBCB.

Pero en la búsqueda por reconectar la poética actual con el naturalismo bucólico y el legado de los pueblos ancestrales, llama la atención que todos los poemas estén escritos en español neutro: el tú y los verbos como localismos propios de la poesía que se hizo famosa con el Boom, revela allí un modus operandi de lectura y reconstrucción del lenguaje contradictorio con aquella mística originaria. A la hora de citar versos en wichí (a quienes también les quita la tilde a lo largo del libro) o insertar traducciones junto con los fraseos, no identifica lo idiomático argentino sino que apela al neutro de las telenovelas mexicanas. Mientras que en “La Princesa prisionera” (un poema que puede leerse en clave infantojuvenil) cuenta una anti leyenda, o reformula los denominadores comunes del cuento de hadas tradicional, en otros textos intimistas como “Los años” (el único de todos los textos que no tiene errores de ortografía ni redacción en todo el libro), su voz se sincera con el patetismo vetusto de los gerontes: a diferencia de los poemas que buscan una tentativa institucional, formal y solemne como los himnos, aquí no hay otra cosa que el pudor por la propia edad (“Este invierno cumpliré / ya no sé cuántos años más…”), acaso un golpe de impacto propio de la vejez, pero también de una soledad que podría ser más fructífera que catastróficamente escrita.

Para retomar el punto de inicio, sobre si una crítica es negativa por el simple hecho de que no se reduce a ser una tarjeta de felicitación prefabricada: ¿en qué estado de análisis y reflexión nos encontramos como lectores cuando decidimos -vaya a saber por qué maligno motivo- no hablar de estas cosas? Tarkovsky decía que los artistas deberíamos -en teoría- esperar siempre la mayor exigencia por parte del público, por parte del lector, de quien consume nuestra literatura, nuestro cine, nuestro paisaje. Sin embargo, cada vez que me encuentro marcando con lápiz más errores que aciertos en un libro de alguien que supuestamente ha estudiado, y que se presenta en instituciones académicas donde tampoco advierten ni ahondan en estos detalles -revelando así su falta de posicionamiento crítico frente a las producciones literarias locales-, me surge la misma duda, una y otra vez: ¿nadie piensa en los árboles que sufrieron para imprimir esto?