Amanece que no es poco, en la periferia del mundo europeo. El trajinar contrabandista, las invasiones lusitanas y la prepotencia del imperio Británico en 1806 y 1807, despiertan la conciencia y también la sangre criolla gaucha. La memoria colectiva se encrespa en afilar de cuchillos y tercerolas. En las pulperías pobladas de paisanos, el vino desata sus atávicos resentimientos contra el invasor derrotado. En la rueda del relato se comentan las atrocidades cometidas por el inglés, disfrazado de civilizador. Las guitarras entonan los cielitos orientales y las milongas pampeanas.

Los versos de Pantaleón Rivarola y Bartolomé Hidalgo pueblan el aire de la patria. Los quinteros, artesanos y peones, componentes sociales esenciales de aquel Buenos Aires pueblerino, sienten el sabor fresco de la libertad. El viento de la historia empuja las velas del navío argentino. Los dos 25 de mayo, el primero en el Alto Perú (1809), y el segundo en el Río de la Plata (1810), hacen rechinar los goznes de las puertas coloniaje español. El pueblo golpea con furia los aldabones enmohecidos por las jerarquías godas.

La primera junta encabezada por un Potosino (Cornelio Saavedra), encauza nuestro grito libertario. Grito repetido como un eco, en el interior del Virreynato del Río de la Plata. En nuestra región (la Intendencia de Salta del Tucumán), el Cabildo apoya sin retaceos al Primer Gobierno Patrio. Criollos, gauchos, aborígenes, mulatos, zambos, mestizos, se entreveran en un galope sonoro camino a la libertad.

Suipacha, nombre aborigen, es el primer triunfo Patrio (7.XI.1810). La victoria llenó de entusiasmo a Rioplatenses y Alto Peruanos. Con la victoria vinieron las primeras disidencias, las intrigas, las suspicacias, fomentadas por aquellos que lucraban con nuestra división. Güemes fue borrado del parte de batalla. Artigas, después del triunfo de Las Piedras (18.V.1811), también. Ambos son denostados por los porteños. Por el poder portuario, cosmopolita, aliado al Imperio Británico.

El triunfo de Suipacha fue festejado con un agasajo. En su discurrir festivo, un temulento profesional Atanasio Duarte, brindó por la coronación del Presidente Saavedra. Moreno en su escritorio, ante la pálida luz de una vela, redactó el conocido decreto, sobre supresión de honores… firmado, poco después por ¡Saavedra!

El episodio abrió el campo a cuestiones personales, al narcisismo de los protagonistas. Eterno problema del poder, de nuestra forma de hacer política.

La “evolución” la encarnaba el Coronel Saavedra, junto a los orilleros. Moreno era la “revolución” de los jacobinos sin burguesía. Conservador uno, progresista el otro. Experimentado en tradiciones Saavedra, en ideologías Moreno. Ambos necesarios, para el ambiguo pronunciamiento vecinal de la capital del Virreinato.

Saavedra apoyó la incorporación de los diputados del interior al poder ejecutivo, Moreno se opuso. La Junta Grande es en los hechos, nuestro primer gobierno de alcance nacional. Con ella, comenzó la gravitación de los pueblos arribeños. Con ellos, vino el Deán Funes, desde Córdoba, Gorriti, de Jujuy. Personajes centrales de esta etapa, católicos y liberales, regionales y provincianos.

Volvamos a situarnos en el suburbio porteño. Un rumor va creciendo en los primeros días de abril en las quintas, en los arrabales de aquel Buenos Aires que despereza su siesta colonial. El pueblo escucha a Joaquín Campana y Tomás Grigera, en sus análisis de los acontecimientos. Los paisanos los rodean, sus rústicos oídos comprenden el fondo de sus palabras: ¡debemos defender al Coronel Saavedra! proponen. Expulsar a los logistas es la consigna popular. Está secuestrado por los vende patrias, me parece escucharlos. Es el primer 17 de octubre, afirma Salvador Ferla. Son círculos concéntricos, dibujados en las aguas de nuestra memoria, al evocar el subsuelo de la Patria sublevado, al decir de Raúl Scalabrini Ortiz.

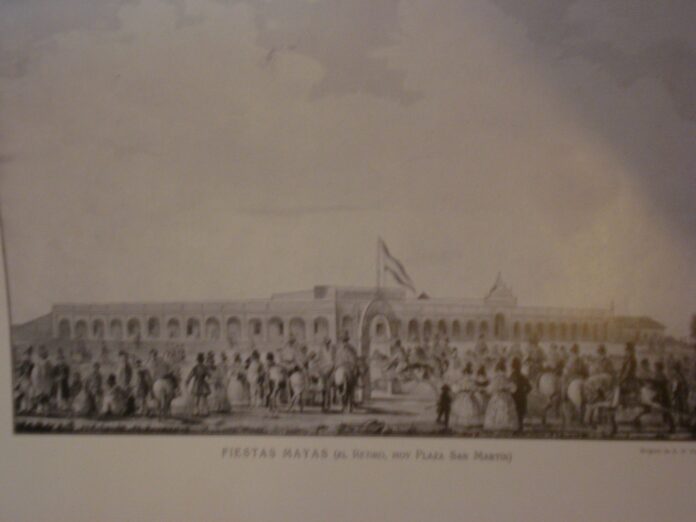

El paisanaje del suburbio se encamina hacia la Plaza Mayor. Van llegando gente “de a caballo, y de a pie”. Tras las rejas de las casonas porteñas, se esconden los godos y realistas. También los partidarios de la libertad de comercio, y de inca la perra. Las señoras pacatas y los señorones empacados en sus nostalgias de ultramar, cierran los postigos de sus casonas. La gentuza molesta con su presencia.

El Cabildo es testigo, ante el avance popular, de tantas esperanzas reunidas. Se produce el fenómeno de la rebelión de las masas, analizado en el Siglo XX por Ortega y Gasset. En nuestro territorio, en Suramerica, se convierte en un dato imprescindible de nuestra historia. En un hecho sociológico fundamental. Es el componente esencial de todo movimiento de reivindicación nacional y social.

Como un gigante que no podemos vislumbrar desde nuestra pequeñez, la multitud encarna el espíritu de la tierra. Los rumores del suburbio se convierten en pisadas imperecederas. Sus huellas rastreadas con intuición de baqueanos, nos señalan el sentido de una nueva dirección popular: ¡es nuestra primera rebelión popular!

El 5 y 6 de abril de 1811, el pueblo dice: ¡Presente!, y la Plaza de Mayo se puebla de los chinos, de la chusma, de los cabecitas negras, como un símbolo de nuestras rebeldías. El Coronel Saavedra a causa de este movimiento telúrico, sufrió persecuciones, calumnias y el destierro. También negó su participación y su apoyo, en sus memorias. Borraba con la pluma, el respaldo popular. El caso de Liniers es paradigmático, como antecedente. Lo sucedieron otros, en sus indignas defecciones.

La revolución de los orilleros porteños, la rebeldía de los gauchos orientales encabezados por Artigas en ese año 1811, es la heterodoxia de las vivencias de Mayo, la búsqueda esperanzada de una nueva ortodoxia terruñera en aquellos tiempos. Era una reacción tendiente a preservar la revolución de mayo. Ambas, la Alto peruana (1809) y la gestada en las orillas del Río de la Plata (1810). Todos juntos se encaminaban al 9 de julio de 1816, a la declaración de independencia de las Provincias Unidas de Suramérica, de España, y de toda dominación extranjera.

Toda interpretación económica, toda interpretación ideológica, que obvie este movimiento popular, gestado en ambas márgenes del Río de la Plata, cae en la incoherencia de defender el antiguo régimen: el Borbónico, a Fernando VII, el indeseado. Aquellos reyes, aquella familia, que entregó su corona, que claudico ante el invasor francés, frente a Napoleón (1808). El león español se encarnó en el pueblo, que lucho por su independencia, por su libertad, por la integridad de la Patria Grande.

La historia solo es tardanza de lo que está por venir (dice Martín Fierro), en este nuevo ciclo histórico de anarquistas libertarios, estamos rememorando aquellos orilleros que supieron ubicarse en el centro de la escena, mal que les pese a los interpretes del desarraigo nacional, que bregan por la civilización cosmopolita, atada al becerro de oro. A los arcabuceros del desanimo, a los enemigos del alma de los argentinos, la memoria popular los ubica en el centro de la escena. No podrán sacarse el lazo, y dejar de encaminarse hacia el brete que han forjado. La revolución de los orilleros porteños, la victoria de Suipacha, el éxodo oriental y jujeño, ambas Piedras, Tucumán y Salta, la Guerra Gaucha, son partes esenciales de nuestra memoria histórica, de nuestra conciencia nacional. Sin ellas, cantadas en nuestro himno nacional, la revolución de mayo se convierte en un problema municipal, gestado para concretar el libre cambio, y sostener el centralismo sobre las provincias. Un pacto de mayo para la libertad, no se sostiene sin la independencia nacional.